悪魔に誘惑されて苦しんでいる人間について、先生が会衆に説教をされているとき、実はこの私のことを話しておられたのですよ

「牧師の告白」ウィルキー・コリンズ

『ヴィクトリア朝幽霊物語』松岡光治編訳 アティーナ・プレス

『ヴィクトリア朝幽霊物語』から短編を一作紹介。

こちらは残念ながら絶版、しかし、あとがき含む全文がPDFで無料公開となっている。

松岡光治編訳『ヴィクトリア朝幽霊物語(短篇集)』(アティーナ・プレス、文庫版、2013年3月)

これまでの記事はこちら。

イギリスの幽霊物語が好きだ/「約束を守った花婿」イーディス・ネズビット『ヴィクトリア朝幽霊物語』(アティーナ・プレス) – ディケンズと好きの片隅

恐怖しない語り手/「殺人裁判」チャールズ・ディケンズ – ディケンズと好きの片隅

老婦人の語る幽霊物語/「窓をたたく音」ダイナ・マロック – ディケンズと好きの片隅

屈折した男の語る幽霊物語/「鉄道員の復讐」アミーリア・エドワーズ – ディケンズと好きの片隅

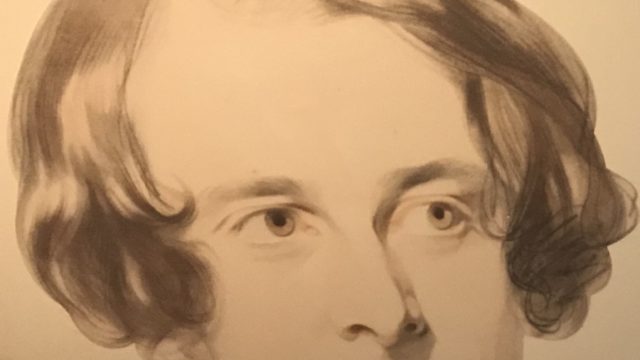

五作目はウィルキー・コリンズ(1824-1889)による「牧師の告白」。

初出は『カナディアン・マンスリー』の1875年8月9月合併号。

昨日1月8日はコリンズの誕生日。

コリンズと言えば、イギリス最初の長編推理小説と言われる『月長石』や『白衣の女』などの作品で知られるが、十二歳年上の作家チャールズ・ディケンズと親しく交流し、互いの作品に大きな影響を与えあった人物でもあった。ディケンズの娘ケイトはコリンズの弟で画家のチャールズと結婚している。

作品の内容にふれています。

大衆版の有名な裁判事例集を読みふけっていた「ぼく」は、あるページを開いていたところで、背後から近付いてきた兄のただならぬ様子に驚かされる。その裁判記録は被告の無罪を記していたが、兄は被告が有罪であることを確信しているという。そして、「ぼく」は、兄の秘密の物語を聞く。彼が亡くなった今、兄の希望通りに、その物語をありのままにここに再現してみせる―できるだけ、兄の言葉を使って。

若い頃、親に望まれた聖職者ではなく、法律の道を目指しロンドンの生活を楽しんでいた「私」は、ある日美しく魅力的なフランス人女性と出会う。すぐに恋に落ちた「私」は、ジェロメットという名のその女性の元に足しげく通い、深い関係になる。しかし、ジェロメットの心は違う男に盗まれ、そして踏みにじられた後だった。

私には愛する心がないのです。それは別の男性によって持ち去られてしまったからなの。(129)

自分を捨てて、別の女の元に行った男を愛し続ける自分を嫌悪しているし、彼が戻って来れば自分の人生は不幸になるのはわかっているのに受け入れてしまうだろう、と言うジェロメットと「私」はその後一年にわたって関係を続ける。しかし、ある日、病気で危篤の母親から聖職に就くことを考え直すよう言われた「私」はジェロメットと別れる決意をする。

品位を落とすような交際からは足を洗うべき時が来たんだ。その努力にどんな犠牲を払おうとも、私の妻ではない―そうなることもできない不幸な女性と今すぐ、永久に別れなくてはならなかった。(132)

重い心でジェロメットの元に向かうと、彼女の元には例の男からの手紙が来ていた。その手紙には今までのことを悔いて、ジェロメットとこれまで拒んでいた結婚を喜んでする、だが彼の両親が生きている間は内密にしてほしいという内容だった。「私」は自分たちの別れをこの男が楽にしてくれたことに安堵した。ジェロメットはその男と会うのを「私」のために拒否したと言ったが、「私」は別れの理由を告げなければならなかった。そして「私は若くして悲惨な最期を遂げる運命なのです」(136)と言うジェロメットと別れたのだった。

二年が経ち、「私」は母の希望通りにイングランド教会の牧師になっていた。休暇でロンドンに滞在中、教会で説教をする機会を得た。「私」は、最近起きたある事件になぞらえて、「最も善良な人間でさえ、最も邪悪な人間と同じように、悪の挑発や教唆を受けやすい」とし、「キリスト教徒は信仰という名の保護を受けて、悪の誘惑から確実に逃れるための避難所をそこに見出すことができる」(139)という内容の説教を行った。すると、説教の後で一人の紳士が「私」に会いたいと申し出る。

この見知らぬ男は時間どおりに姿を見せた。私よりは二、三歳ほど若い感じだった。議論の余地がないほどハンサムで、礼儀作法については紛れもない紳士―とはいえ、なぜかは分からないが、彼が部屋に入った瞬間、私は彼に強い反感を覚えたよ。(140)

牧師館の弟子として置いてほしいという紳士の申し出に「私」は驚き、尻込みするが、紳士の父が立派で影響力のある人物であることなどから友人たちに後押しされ、気の進まぬままこの話を引き受ける。弟子となった後も「私」のこの男に対する嫌悪感は消しようがなかった。さらに、男は打ち解けず、何かただならぬ秘密を抱えた様子であった。男に何か力になれないかと申し出ると、悩んだ様子を見せた後、かつて「私」が教会で話した、悪魔に誘惑されて苦しんでいる男というのは自分のことなのだ、と言って話し始めた。

ある人間がぼくをひどく挑発するんです。その人間と一緒にいるとぼくは(先生が説教で話しておられた男のように)いろんな恐ろしい誘惑を感じてしまいます。ぜひ誘惑の退け方を教えてください!その人間と会えば、また私は自分自身が怖くなります。(147)

この告白に「私」は仰天したが、それ以上具体的な話をしようとしない男に、それでは力になれないと告げる。男は話すことをためらい、延期した。二日後、男が詳しく話すと言ったその朝にある手紙が届く。その筆跡を見て、男は顔色を変え、荷物をまとめてロンドンに行ってしまった。「私」はこれ以上男の面倒を見ることはできない旨を男の父親に書き記し、手紙を送る。男が出ていき、安堵していた「私」の元に家政婦長が男の部屋にあった肖像画を持ってくる。その肖像画はなんとあのジェロメットの肖像画だった。弟子として置いていたあの男こそがかつての自分の恋敵であったことを「私」は悟る。

「私」は急いでジェロメットに電信を送るが、すでにその家はなくなっていた。不安な気持ちのまま家に戻る途中で、「私」は柱のような白い靄を見る。やがて家に着き、書斎で例の肖像画と二人きりになると、そこに例の白い靄が現れる。するとだんだんと人影の姿を帯び、ついにそれはジェロメットの姿となった。彼女は肖像画を裏返すようにと指差し、そこにはあの男の名前があった。次にジェロメットは自分の首に巻かれたハンカチを指さした。そこに目をやると白いハンカチが血の色に染まった。翌日の新聞報道によれば、ロンドンで殺人事件が起こり、犠牲者は喉を切られたフランス人の女性だということだった。

兄は、ジェロメットが別れ際に言った「いつか困ったことになったら、お知らせしますわ」(137)という約束を守ったと信じていた。ジェロメットと男は密かに結婚をしていた。しかし、男が別の女性に夢中になっていることが彼女に知られ、二人は激しい口論となったようだった。兄の説教が男に彼女に対する憎しみを気づかせることとなった。そして、殺人事件のあった夜、彼女の部屋を出ていく男が複数の証人に目撃されていたにも関わらず、男は無罪となったのだった。

兄から聞いた物語として語られるこの話は幽霊物語ではあるが、この物語でも真に恐ろしいのは幽霊ではない。この作品では、「殺人裁判」のように、殺人事件の被害者が幽霊となって真の犯人を示す。しかし、「殺人裁判」と違って、幽霊は真犯人を指し示すことはできても、裁判で有罪にすることはできない。身分のある紳士である犯人は証拠不十分で無罪となり、貧しく身寄りのない外国人の被害者には救いの手が差し伸べられることはない。

悪魔に誘惑されて苦しんでいるという男の言葉をもちろんコリンズはアイロニックに用いている。男は、美しく魅力的なジェロメットを悪魔に、自分をその被害者に仕立て上げるが、誘惑され捨てられたのはジェロメットの方であり、結婚をせずに関係を続け、秘密の結婚をした後に浮気をして彼女を苦しめ、さらには自身の感情のコントロールが効かない責任をジェロメットに転嫁して殺害する男こそが、悪魔のような存在として描かれている。しかし、この男のように(相手が女性という存在でなくても)自身が誘惑される被害者である(だからその存在を憎んでもよい)という正当化がこの作品内でのみ起きているわけではないことこそが、この物語の一番の恐ろしさと言えるかもしれない。

さらに、この物語の語り手である牧師の「私」もまた、ジェロメットに対して男と同様に誘惑者であるという点では男の分身的存在とも言える。「私」とジェロメットが親しくなった経緯は「私」の口から語られるが、それは「私」の一方的な好意から始まっている。そして身分違いの彼女と結婚する気ははなからなく、将来のためにとジェロメットを切り捨てる。その時、「私」の気が重いのは魅力的なジェロメットと別れることに対してであり、彼女に対して不当な扱いをしているという自覚はない。この二人の類似を考えれば、殺人者である男とジェロメットの関係も同様のものであっただろう。そうであれば、ジェロメットもまた「運命の女」に仕立て上げられ、悲劇的な死を遂げたことになる。

しかし、事件の真相はどうだったのだろうか。

この物語はあくまで「私」が語る物語である。彼の語りにはところどころ不自然な個所があり、どこまでが真実を話しているのか、隠しているのか、彼の思い込みや願望が反映されているのかがわからない。

殺人事件や裁判記録から見て、男がジェロメットを殺した犯人であることは間違いなさそうだが、果たして二人の本当の関係はどのようなものだったのだろうか。

この物語では、語り手の「私」、ジェロメット、男の皆がそれぞれ秘密を抱え口を閉ざしている。

結局、「私」はジェロメットの出自やイギリスに来ることになった経緯などを知ることができないし、男についてもわからないことだらけである。しかし、「私」が自ら言及するように、彼の思い出話には不自然な点があることも確かである。コリンズは「月長石」や他の作品を見ても、秘密を持ち、口を閉ざす人物を描くことが多く、その描き方が巧みである。この物語は年の離れた弟が兄の思い出話を語る構造になっているが、外国に住んで、聖職には就いていないと言う弟はいったいどのような人物なのだろうか。彼が熱心に裁判事例集を読みふけっているのはそれが単にヴィクトリア朝の人々の娯楽であったからなのだろうか。

殺人犯であろう男の描写もまた印象的である。権力のある父親を持つ紳士であり、美男子であることから使用人の女性たちには人気だが、「私」は最初から男に言い知れぬ嫌悪感を抱いている。スティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』でも、ハイドを見た人は皆、理由なき嫌悪感を覚えたが、男に対する「私」の嫌悪感もこの世ならざる悪に対する嫌悪感と同様のものなのだろうか。教会での説教、妄信的な男、悪魔などは、ジェイムズ・ホッグの『悪の誘惑』やマシュー・グレゴリー・ルイスの『マンク』なども彷彿とさせたが、屈折し葛藤する男の人物像がこの作品でも非常に興味深い。ジェロメットの幽霊よりも男の様子の方が印象的だった。

証拠不十分なためか、自らの身分が関係したのか、父親の力が働いたのか、男は裁判で無罪を勝ち取る。ここには「殺人裁判」のようなハッピーエンディングは用意されていない。階級の問題や裁判の不当さをコリンズはディケンズとは違う形で提示している。

秘密を持った人物を巧みに描いた幽霊話を求める人にお勧めの作品。

コリンズはやっぱり面白い。