誰もがパン屋の小僧みたいに色白だった北の国から来た若い学者は、やがて自分の旧友である影を疑いの目で見るようになった。(p.13)

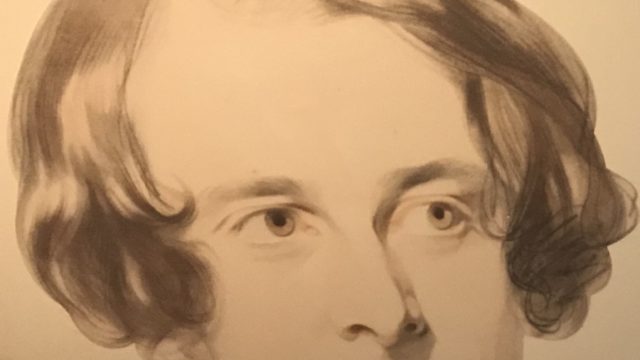

「影」ハンス・クリスチャン・アンデルセン (菅原克也訳)

『ダブル/ダブル』マイケル・リチャードソン編、柴田元幸・菅原克也訳 白水Uブックス

「分身」のテーマは古今東西人々を惹きつけ魅了してきたが、とりわけ19世紀の文学者たちを虜にした人気のモチーフの一つであった。

『ダブル/ダブル』はマイケル・リチャードソンが20世紀の文学を中心に分身物語を集めたアンソロジーである。

『ダブル/ダブル』に収録されている作品はどれも魅力的だが、何より編者であるマイケル・リチャードソンの分身物語に対する熱量が素晴らしい。物語に戦慄し、熱い解説に胸が躍るお勧めの一冊である。

アンデルセンによって書かれた「影」は、編者によれば、本アンソロジー内で唯一の19世紀に書かれた作品である。

北の国から南国にやってきた学者の青年は、向かいの家のバルコニーに美しい若い女の姿を見かける。その部屋に続く入り口を見つけられず、ふと長く伸びた自分の影が向かいの家に届いていることに気がついた学者は、影に向かって「中に入って様子を見てこい」と命じる。翌朝、学者は自分の影がなくなっていることに気がつく。しかし、しばらくすると新しい影が学者の足から生え始めた。それから何年かが経過し、北国に戻りいまや哲学者となった彼のもとに、いなくなった昔の影が訪ねてくる。

本体と影の関係が描かれるこの物語は分身小説としては王道の設定と言えるだろう。

しかし、この物語で異色なのは、まるではじめから影が人格を持った存在かのように描かれている点である。

これをただのおとぎ話として片づけるのは容易い。

けれど、この物語からは不穏な何かを感じずにはいられない。

本体である学者と、彼から独立した影の関係が良好に描かれる点も独特である。

人間の姿を手に入れて再び姿を現した影は、学者のアイデンティティを脅かしたりはしない。

むしろ、築き上げた今の立場を以前は影であったと言う事実によって覆されたくないという理由で、借りがあるなら早く返したいから言ってくれと学者に迫る。そんな影に対して、学者はあたたかい心で影の独立と成功を喜び、影がかつて影であったことは決して口にしないという約束をしてやる。

ここまで友好的な関係に描かれるのは新鮮で、一見このまま学者と影はそれぞれの道を歩んでいくかのように思われる。

しかし、影には影の思惑があった。彼はその機会を捕えるのをじっと待っていたのだ。

数年後再び学者のもとを訪ねてきた影は、研究に悩む学者に、自分の影となって旅に同行しないかと申し出る。無礼な申し出をはねつける学者だが、重い病気にかかり、ついには影の影となって旅をすることに同意してしまう。そして、影に自分の影として生きるように言われた学者は、それを拒否したために恐ろしい結末を迎えることになる。

影が明らかに自分の従属物である間はよかった。

学者は気軽に影に命令できたし、そのことに疑問も抱かなかった。影がいなくなった時でさえ、彼のアイデンティティが揺らぐことはなかった。

しかし、影は社会的に成功し、身体と財産と地位を持って学者の前に姿を現した。

明らかな従属物ではない。表向きは友好的に、しかし主体であるはずの学者を脅かす脅威となって戻ってきたのだ。

そして影は、彼が身体や財産や地位をすべて手に入れても手に入れられなかったひとつのもの、「影」を手に入れるために学者を陥れる。

この物語は影の復讐物語のようにも見える。

物語終盤の冷酷で計算高い影の様子は、心優しい人間として描かれる学者との対比もあり非常に恐ろしい。

しかし、それなら学者が影を当然のように従えていたことに疑問の余地はないのだろうか。

学者の立場から見れば主体性をおびやかされる恐怖物語だが、影の立場から見れば、この話は始めから主体性を奪われた影が理不尽な立場から脱出し、見事に立身出世を果たしてみせる一種のサクセス・ストーリーと捉えることもできるかもしれない。

それでも恐ろしい物語であることに変わりはないが、人間の本当の恐ろしさが垣間見えるのは、学者を躊躇いなく抹殺しようとする王女のセリフであるようにも思われる。

影がバルコニーのある部屋で見た「あるもの」が、影の主体性を目覚めさせ、彼を人間に変えた。

影は一体あの部屋で何を見たのか。それはぜひ物語の中で確かめてほしい。

※追記(2022年8月):『ダブル/ダブル』は現在絶版。「影」が収録されている入手可能な書籍を二冊追記する。

(2024/04/20 14:15:40時点 楽天市場調べ-詳細)

(2024/04/20 14:15:40時点 楽天市場調べ-詳細)